합정동 골목 끝에 다다르자 시끄럽던 거리의 소음이 잦아드는 듯했다. 작은 간판을 따라 지하로 내려가 문을 열고 종이 잡지가 빽빽이 꽂힌 공간에 들어서니 그나마 남아 있던 소음마저 완전히 사라졌다. 조용히 앉아 잡지를 넘기거나, 좋아하는 부분을 메모하고 있는 사람들이 보였다. “처음 오셨어요?”라고 물으며 다정한 인사를 건네는 이. 이곳 ‘종이잡지클럽’을 8년째 운영 중인 김민성 대표다.

“종이 잡지라는 매체가 사라지는 시대에 잡지를 좋아하는 사람들을 위한 장소입니다. 2018년 이곳을 열었을 때, 사양산업인 잡지를 모은다는 것에 많은 사람이 우려했어요. 하지만 잡지가 가진 물성이나 종이의 질감을 좋아하는 손님들 덕분에 지금까지 유지하고 있죠.”

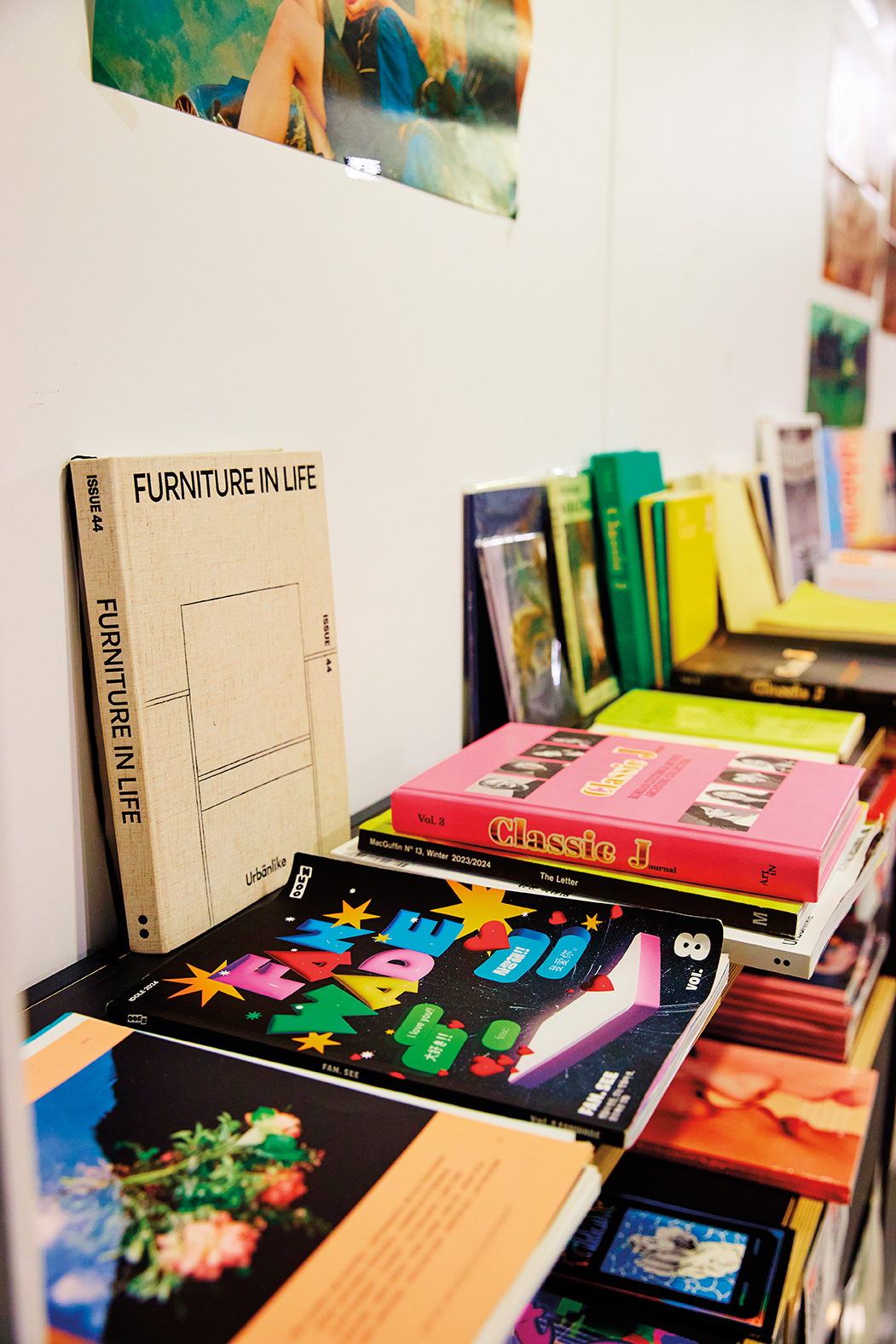

그의 설명에 걸맞게 무려 1500여 종의 잡지가 보관된 이곳엔 한 달에 50여 종이 주기적으로 들어온다. 앤디 워홀과 존 윌콕이 창간한 <인터뷰(Interview)>부터 미국의 사회주의 잡지 <자코뱅(Jacobin)>, 음악을 사진과 글로 풀어낸 계간지 <딥(Deep)>, 한국의 ‘다리’를 해외 독자에게 소개하는 영문 매거진 <다리(dari)>, 제로 웨이스트 라이프스타일 매거진 <쓸(SSSSL)> 등 쉽게 만나기 힘든 잡지가 많다. 국내외 할 것 없이 김민성 대표가 직접 편집자들에게 메일을 보내 직거래를 주로 하는데, 특별한 잡지를 모아 공간을 꾸미고 손님들의 취향에 맞는 잡지를 추천하기도 한다.

그의 이력은 잡지와는 거리가 멀다. 열다섯 살에 미국으로 유학을 떠나 경제학을 전공하고 금융업에 종사했다. 한국으로 돌아와 창업을 고민하며 단골 동네 서점에서 1년간 일하면서 한국 독립서점 문화와 종이 잡지의 매력을 처음 접했다.

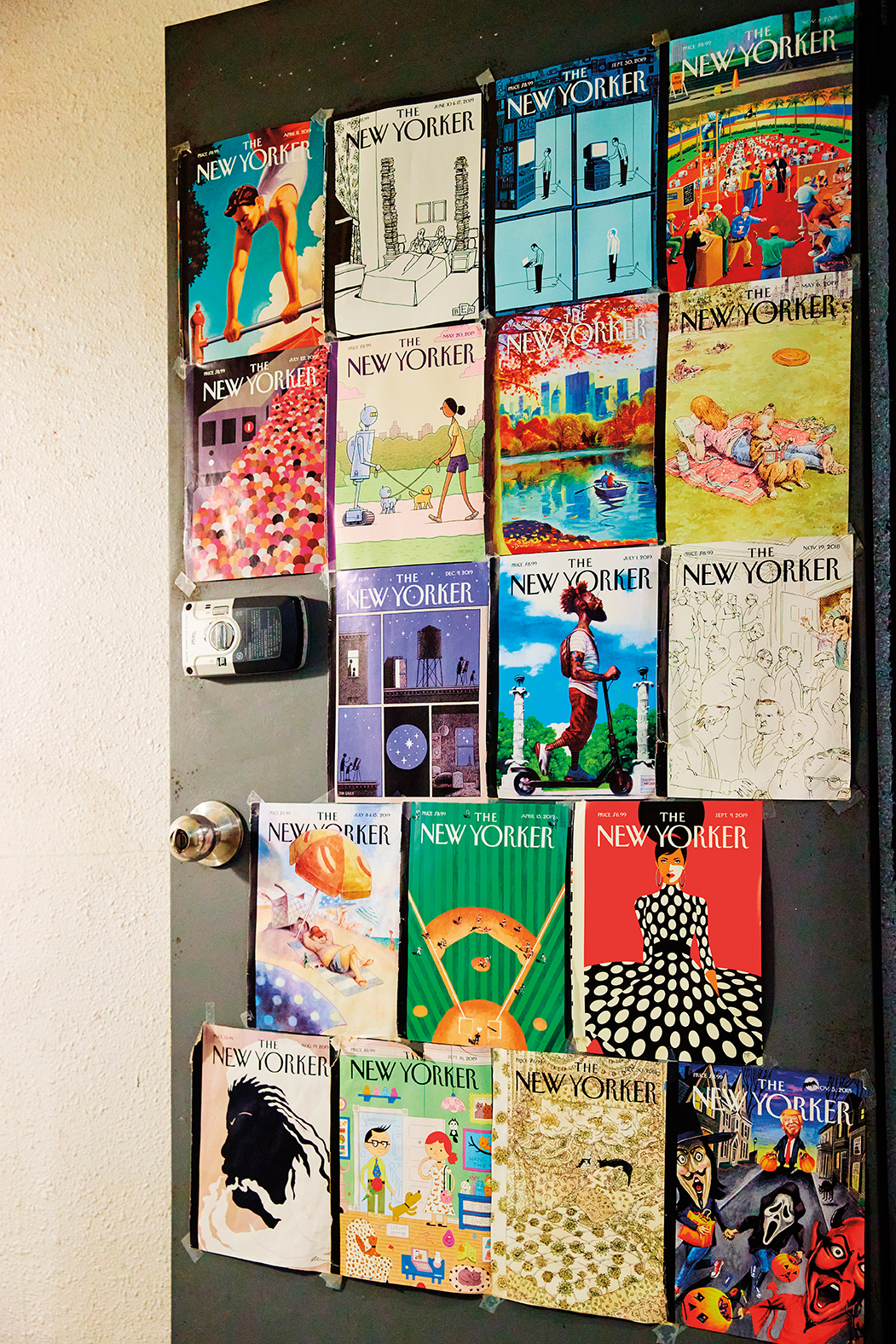

“잡지는 ‘완독하지 않아도 되는 매체’라는 점이 가장 매력적이에요. 책처럼 처음부터 끝까지 읽지 않아도, 인터뷰 하나나 화보 칼럼 한 꼭지만으로도 당대의 감각과 태도를 포착할 수 있으니까요.” 그는 해외 사례에 눈을 돌렸다. 베를린의 두유리드미(do you read me?!), 런던의 매그컬처(magCulture), 뉴욕의 카사 매거진즈(Casa Magazines), 샌프란시스코의 스모크 시그널즈(Smoke Signals) 같은 잡지 전문 공간이 전 세계에 자리 잡고 있었지만, 한국에는 비슷한 곳이 없었다. 온라인으로 쉽게 검색하거나 훑어볼 수는 있으나 잡지가 가진 물성과 편집의 흐름을 직접 체험할 수 있는 환경은 부족하다는 생각에 종이잡지클럽을 열게 되었다.

“우리나라에서 종이 잡지를 가장 많이 읽은 사람이 저일 거예요. 오히려 취향이 없어서 다양한 잡지를 읽을 수 있었고, 그러면서 조금씩 취향이 생겼죠. 창간호나 오래된 잡지보다는 새로 만들었거나 특별한 시도를 하는, 말 그대로 ‘온고잉(ongoing)’하는 잡지에 더 끌려요.”

잡지가 만들어준 여행

그의 이런 잡지 취향은 늘 여행과 맞닿아 있다. 어딘가로 떠나기 전, 그는 먼저 떠나는 도시와 관련된 잡지부터 읽는다. 멜버른에 갈 때는 커피 전문 잡지 <드리프트(Drift)>의 멜버른 호를 정독하고, 그 잡지를 지도 삼아 카페를 탐험했다. 샌프란시스코로 향할 때는 <드리프트>에 실린 블루보틀 창업자 인터뷰를 읽고 현지 매장을 찾아갔다.

“여행 가방에는 <한겨레21>이나 <씨네21>같은 얇은 잡지가 몇 권 들어 있습니다. 비행기나 기차에서 읽고 그 나라에 두고 오곤 하죠. 좋은 풍경을 눈앞에 두고 왜냐고요? 그런 곳에서 잡지를 읽는 시간이 제일 호사처럼 느껴지거든요. 완독이 목적이 아닌, 흥미로운 칼럼 하나로 여행의 감각이 달라지기도 하고요.”

여행지에서는 단순히 읽는 데서 멈추지 않는다. 로컬 서점과 편집자를 직접 찾아가 구경하고 이야기를 나눈다. 뉴욕 첼시의 디자인 서점 ‘프린티드 매터(Printed Matter)’에서 영화사 A24가 만든 무가지를 처음 만났다. 감독들이 영화 제작 아이디어를 노트처럼 엮은 이 잡지에 매료된 그는 A24와 연락해 한국에 들여오는 계약을 맺었다. 무가지라 발행 주기가 없고, 제작한 영화가 인기를 끌면 에디션이 나온다. 베를린을 여행하다 대학 시절부터 알고 지내던 편집자가 만든 <싱크론(Synchron)>을 가장 먼저 한국에 들여오게 된 것도 마찬가지다.

“베를린에서 팔레스타인 문제를 다룬 잡지를 접한 것도 특별한 경험이었어요. 독립서점 주인은 ‘독일에선 이 주제를 공개 배포하면 곧장 반유대 신고가 들어간다’며 ‘공식 판매가 불가능하니 그냥 가져가라’고 했어요. 전쟁과 가해의 역사 위에 성립한 독일의 경계심과 균열을 얇은 소책자 한 권에서 목격했죠. 이처럼 한국에서 알기 어려운 문화를 작은 서점에서 발견하기도 하죠.”

김민성 대표의 해외여행 루틴은 일정하다. 먼저 친분을 쌓아온 잡지 편집장에게 메시지를 보내 “요즘 핫한 서점이 어디냐”고 묻고, 받은 리스트를 따라 걸으며 새 잡지를 채집한다. 가끔은 문 여는 시간에 맞춰 서점 앞에서 기다리고, 점심은 근처 카페에서 새로 산 잡지를 넘기며 해결한다. 백팩이 무거워지면 택배로 보낸다.

가까운 일본과 제주도는 그가 특히 좋아하는 여행지다. 도쿄에 가기 전에는 잡지 <트러블메이커 (Troublemakers)>의 편집자이자 친구인 유토 미야모토(Yuto Miyamoto)

에게 연락한다. 그는 <내셔널지오그래픽> 일본판 에디터 출신이다. 도쿄 여행은 항상 유토와 함께하는데, 주로 온니 프리페이퍼(Only Free Paper), 트웰브 북스(Twelve Books) 등 무가지만 취급하는 전문 서점에 들른다. “갈 때마다 일본의 무가지 문화에 감탄합니다. 무료 잡지 전문 서점이 3호점까지 늘어난 것은 정말 놀랍죠. 출판사가 돈을 벌어 건물을 지은 후 자신이 운영하는 서점에 월세 없이 공간을 내주는 구조가 가능하다는 점도 부러워요.”

독립서점이 많은 제주도도 특별하다. 다양한 독립서점, 독립잡지 편집장들과 교류를 하다 보니 최근 제주시 동문시장 인근에 종이잡지클럽 2호점까지 냈다. 2년 전 제주 특집을 낸 독립잡지 <초과>와 함께 제주어 시를 여러 언어로 번역해 낭송회를 열기도 했다.

김민성 대표는 과거의 위계를 좇는 컬렉터가 되지 않으려 한다. 지나간 것보다 ‘지금, 여기’에서만 읽을 수 있는 잡지에 집중한다. 덕분에 종이잡지클럽엔 절판된 유명 잡지 대신 현재형 독립지가 많다. 방문객도 마찬가지다. 과거 잡지 애호가보다 지금 만들어지는 잡지가 궁금한 사람들이 주로 찾아온다.

“종이 잡지는 그 시대와 대화하는 일이며, 대화가 이어지는 한 계속 만들어질 거예요.”

SEARCH

SEARCH