성수동 새촌마을, 붉은 벽돌집 1층에 자리한 제인마치 메종 안으로 들어선다. 맑고 명랑한 색의 물감으로 글씨를 그려 넣은 그릇, 낡은 앤티크 진열장 안의 오래된 찻잔들, 알록달록한 면 가방과 우아한 앞치마, 이국적인 식재료와 소품에 격자 창을 뚫고 들어온 아침 볕이 부딪히며 쨍하게 반짝인다. 이곳을 만든 정재옥 대표는 패션·광고 업계에서 VMD(Visual Merchandiser)와 크리에이티브 디렉터로 일하며 ‘보이는 것’을 아름답게 만드는 작업을 오랫동안 해왔다. 제인마치 메종이 억지로 꾸민 듯한 기색 없이 파리 뒷골목에서 오랜 시간 무심하게 자리를 지킨 상점처럼 자연스러워 보이는 까닭은 그런 일을 하며 벼려온 정재옥 대표의 고유하고 섬세한 감각 덕분이다.

갖고 싶은 물건들로 가득한 공간을 선보이는 사람의 취향을 만든 건 무엇일까? 다른 사람의 눈을 자극하는 크리에이티브 디렉터에게 영감을 준, 저 이국미 넘치는 물건들은 어떤 여행의 산물일까? 온라인과 오프라인에서 제인마치 메종에 들를 때마다 궁금했던 질문들을 품고 정재옥 대표에게 만남을 청했다. 온갖 물건으로 가득한 상자 두 개와 함께 나타난 그는 첫 대면의 어색함을 느낄 새도 없이 아름다운 것을 주섬주섬 꺼내며 물건의 여정을 풀어놓기 시작했다.

“이 인형은 페루에서 산 거예요. 옷에까지 정성스럽게 손 자수를 넣은 걸 사지 않을 재간이 없었죠. 이걸 만들어 팔던 여인이 꼭 이 인형 같았어요. 등에 업은 아기, 행색, 눈빛까지 아주 생생하게 떠올라요.”

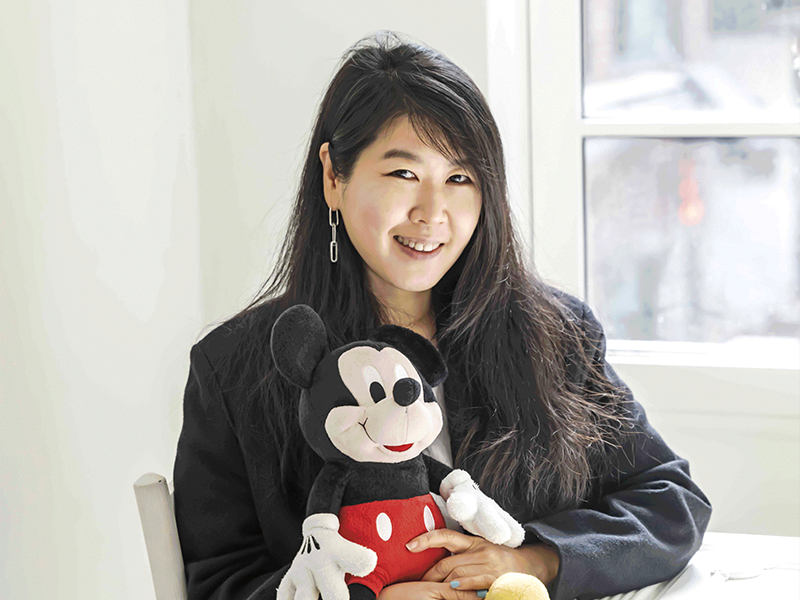

10여 년 전 여행에서 산 기념품을 어제 산 것처럼 신나게 소개하는 그는 인터뷰 시작 전 “너무 많은 물건을 모시고 살았던 시절을 지나온 후 이제는 물건에 큰 집착이 없어졌다”고 운을 뗐지만 사실 자신이 간직한 물건에 남다른 애정을 지닌 사람이다. 약 20년 동안 전 세계 곳곳에서 사 모은 빈티지 미키마우스 피겨와 소품, 유럽의 벼룩시장에서 광물 채굴하듯 찾아낸 앤티크 식기와 장식품들, 몰디브의 모래 같은 것을 하나하나 짚어가며 정성스럽게 설명하는 모습을 보고 그 애착을, 소중히 여기는 마음을 쉽게 눈치챘다.

“저는 특히 거기에서만 살 수 있는 것, 손으로 만든 것, 하나뿐인 것, 누군가의 이야기가 있는 빈티지 아이템을 좋아해요. 그렇게 고르고 모은 물건은 볼 때마다 그걸 샀던 순간으로 나를 데려가거든요. 사실 이젠 어제 있던 일도 기억이 잘 안 날 때가 많아요. 그치만 20년 전에 뉴욕에서 산 이 미키마우스 인형을 보면 그날 있었던 일이 일기장처럼 펼쳐져요. 2005년 ○월 ○일, 날씨 맑음. 오늘 낮에 플리마켓에서 우연히 마크 제이콥스를 만났다. 이런 식으로요.”

파리는 물건으로 쓴 그의 일기에 가장 빈번히 등장하는 곳이다. 출장과 여행으로 종종 찾은 그 도시에선 무언가를 사든 사지 않든, 빼놓지 않고 들르는 곳이 있다. 생토노레 거리(Rue Saint-Honoré)의 편집매장 콜레트(Colette)와 마레 지구(Le Marais)의 메르시(Merci) 얘기다. “제인마치 메종을 열게 된 까닭이나 영감을 받은 곳에 대한 질문을 종종 받아요. 그때마다 저는 파리 여행과 콜레트, 메르시 얘기를 해요.” 제인마치 메종은 종종 쇼윈도를 새롭게 바꾸며 변화를 추구하는(했던) 콜레트와 여행자든 로컬이든 언제든지 편안하게 들러 놀다 가기 좋은 메르시의 정체성이 합쳐진 공간이라 할 수 있다. “에스티로더, 벤시몽, 발렌티노 같은 브랜드와 협업할 때 숍의 파사드와 쇼윈도를 바꾸고 매장 안쪽엔 핸드 드로잉 디자인으로 직접 만든 식기와 패브릭 소품, 파리·런던 등지에서 수집한 빈티지 아이템을 집 거실처럼 편안하게 늘어놨어요. 안팎으로 종종 변화를 주며 독특함과 편안함이라는 두 정체성을 모두 잡고 싶었거든요.”

생제르맹데프레(Saint-Germain-des-Prés)에 자리한 라이프스타일 숍, 이네스 드 라 프레상주(Ines de la Fressange)도 쇼핑 여정에서 빼놓을 수 없는 이름이다. 섬세한 영감이 필요한 크리에이티브 & 비주얼 디렉터로서 그가 추구하는 것을 함축한 공간이기 때문이다. “어떤 물건을 사거나 소유할 때 대부분의 사람들이 쓸모를 따지잖아요. 쓸데가 있고 필요하니까 사는 거죠. 저는 쓸 일이 딱히 없어도 ‘바이브’를 간직하고 싶어서 물건을 소유해요. 그 물건을 파는 공간이 있는 거리, 그 공간의 분위기, 파는 사람들의 모습, 물건을 진열해둔 방식 같은 것들이 제겐 다 영감이 되거든요. 프렌치 시크의 대명사인 모델이자 디자이너 이네스 드 라 프레상주가 자신의 바이브를 고스란히 투영한 그 가게가 제겐 그런 장소예요.”

분위기를 오래 기억하고 간직하기 위해 사 온 물건 중 몇 개는 포장도 뜯지 않은 상태로 정재옥 대표의 공간 한쪽에 놓여 있다. “가게 점원이 바쁠 것 하나 없다는 듯 느릿한 속도로 정성스럽게 포장했던 모습이 인상 깊었어요. 박스 안에 뭐가 들어 있었는지 기억조차 가물가물할 정도로 세월이 지났지만 여전히 뜯을 생각은 없어요. 어떤 물건은 예쁨이 곧 쓸모니까요.”

그의 말을 들으며 우리가 “여행이 끝나고 일상으로 돌아가면 들여다보지도 않을 것”이라고 종종 치부하는, 기념품을 떠올렸다. 집을 정리하거나 이사할 때마다 ‘버릴 것’으로 분류하는 그 식상한 물건들. 당신이 ‘아름답다’고 여긴 순간, 여행이라는 추억을 봉인한 물건들엔 그런 가치가 있다. 좋아하는 것과 설레는 일이 하나도 없는 나날에 꺼내서 곱씹고 싶은, 괜찮았던 날의 일기 한쪽 말이다.

SEARCH

SEARCH